在电子科技领域,现今出现了一个引人注目的现象——MCU、DSP与FPGA三者并存,各自扮演着关键角色。这背后究竟隐藏着怎样的秘密?这个问题无疑值得我们深入探究。

MCUDSPFPGA的功能定位

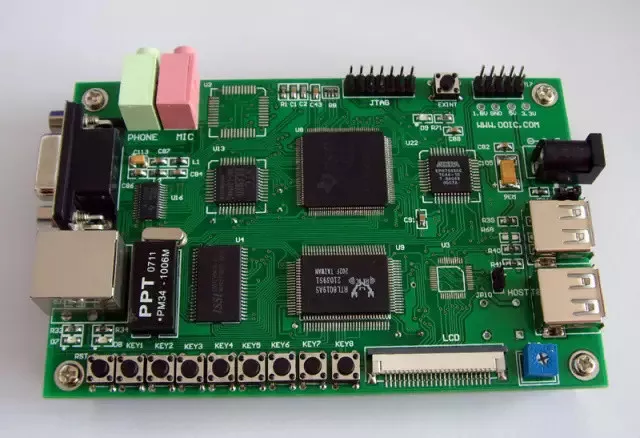

高端DSP,诸如C5000/C6000系列,在视频图像处理和通信设备等领域,因其对运算的高要求而展现出其独特价值。与MCU相似,DSP的内部结构固定,处理依赖软件编程顺序,而FPGA则能同时并行和顺序处理,速度更为迅捷。这一点清晰地表明了它们在处理能力上的差异定位。尽管在处理速度上,MCU和DSP似乎不及FPGA,但它们仍有其适用的场景。

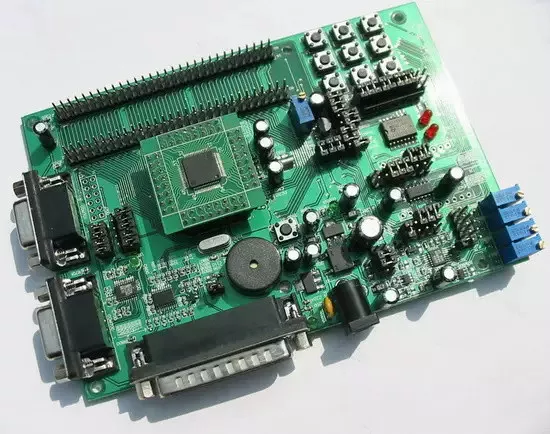

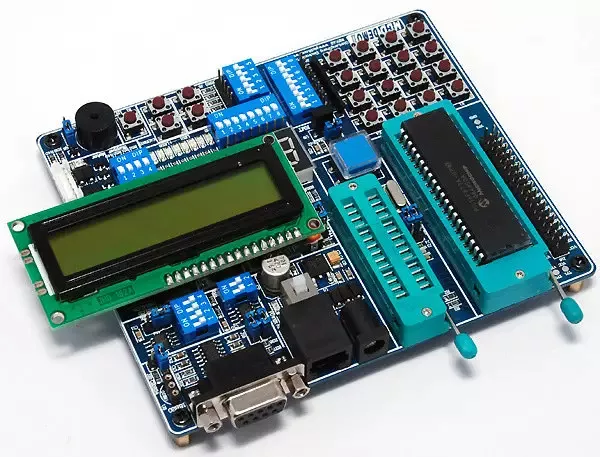

在电子设备开发过程中,尤其是那些简易的智能控制设备,通常只需要用到MCU来满足基本的运算需求。这样的设备并不需要FPGA那般强大的并行处理能力。毕竟,成本控制是关键。因此,MCU的使用显得尤为合理。

成本功耗影响共存

FPGA在处理速度上确实表现出色,然而它也存在一些局限性。相比之下,MCU和DSP在成本和功耗方面更为低廉。在成本敏感且对功耗要求不高的场合,比如某些小型手持式电子设备,MCU或DSP则展现出显著的优势。以简单的电子闹钟为例,它只需进行时间计数等基本操作,若使用FPGA成本过高,选用MCU等设备则更为合适。

民用电子产品的大规模生产中,成本和能耗是至关重要的考量因素。以初阶智能穿戴设备为例,它们普遍选用MCU,这是因为MCU能够在保证基本功能需求的同时,有效降低成本和能耗。

编程差异与应用侧重

FPGA的编程主要依赖硬件描述语言,通过综合和布局实现电路的快速测试。然而,MCU和DSP通常采用的是传统的软件编程方法。这种差异导致了不同类型的工程师可能对其有不同的偏好。例如,硬件工程师可能更偏爱FPGA的硬件编程方式。

在一些特定领域,比如科研对特定算法的研究,若需迅速实现逻辑功能且频繁调整硬件配置,FPGA显然是更佳选择。而在汽车电子设备中,稳定功能的实现,MCU等芯片则更为适宜。

单片机的多样特点

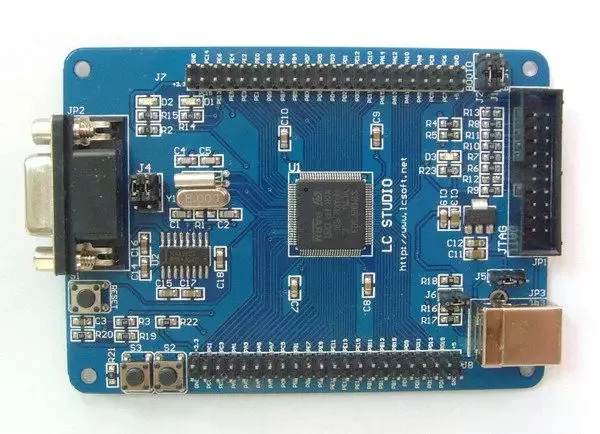

单片机的种类繁多,其中德州仪器的系列单片机尤为突出。比如,1996年推出的16位超低功耗混合信号处理器,其低功耗与高速度的结合令人印象深刻。此外,8位CMOS单片机也颇具特色,它们具备多种存储和外围接口模式,非常适合用于复杂的实时控制任务。

AVR系列单片机采用独特的寄存器结构,而51系列单片机则拥有更多的通用寄存器。在编写复杂的程序时,这些额外的寄存器为编程带来了便利,使得编程过程更加流畅。另一方面,STC单片机虽然兼容传统的8051架构,但它的运行速度更快,并且还具备许多实用的功能。

应用的全面覆盖

单片机的全面特性使其应用广泛,这是不争的事实。无论是低端还是高端,8位至32位,甚至8/32位兼容的型号,应有尽有。以8/32位兼容的QE128为例,对于那些希望将8位代码移植到32位的开发者来说,它无疑是一个理想的选项。

单片机在众多领域均有广泛应用,无论是工业控制、消费电子产品还是物联网产品,都能见到它的身影。从简单的智能照明系统到复杂的工业机器人控制系统,它都能展现出其应有的功能。

未来发展的思考

未来这三者又将如何演变?物联网等新兴技术的持续进步,使得对成本、功耗、性能等方面的要求也在持续变化。

会不会有新技术出现,取代它们中的一个,或者创造出一种融合它们优势的新技术?这确实是一个值得我们深思的问题。

大家是否在挑选电子设备内部的核心芯片时,也有自己的心得或困惑?不妨在评论区留言分享。觉得这篇文章对你有帮助,别忘了点赞和转发。