在架构评估会议上,众人探讨了众多方案。经过一番讨论,最终选择了李工提出的方案。这一过程中,考虑了众多因素,比如不同的系统架构、算法和功能等。同时,还涉及了ESB等技术的运用以及容错技术的考量。整个过程充满了值得注意和学习的亮点。

系统评估的多方面考量

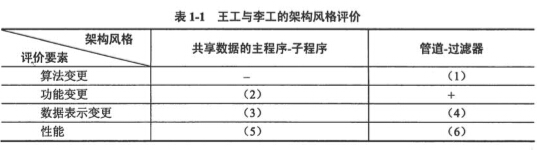

架构评估会议涉及对方案的多维度分析,包括算法、功能、数据表示和性能等。以KWIC系统为例,由于用户需求,对功能和算法的变更要求较高。这些评估维度对方案的适宜性有重要影响。不同系统有不同的评估重点,例如,对反应速度要求极高的系统,性能可能是最重要的评估因素。此外,在评估过程中,各工程师会提出不同观点,例如张工提出了集中式数据架构的设想。

工程师们的想法会左右系统的发展方向。他们根据个人经验和项目理解来制定计划。在具体的项目实施中,往往会有更多复杂因素促使他们做出这样的决策。比如,在预算有限时,低成本的开发方案更受欢迎。对于需要迅速推出、快速迭代的项目,结构简单且易于维护的方案则更具有优势。

集中式数据架构的可扩展性提升

这种集中式数据架构是由多个组件如处理器等集中在一个地方构成的。若想增强其扩展性,需从硬件和软件两方面入手。在硬件上,可以对存储设备进行优化,比如提高缓存容量或升级存储空间。比如,在某公司的系统升级案例中,之前的存储设备经常出现卡顿问题,通过增加缓存后,系统性能得到了显著提升。

在软件层面,对数据访问的算法进行改进,有助于增强系统的扩展能力。比如,针对那些数据查询需求较高的数据库应用,经过查询算法的优化,其响应速度会得到显著提升。尽管集中式系统操作简便且易于维护,但要提升其扩展性,还需关注众多实际细节问题。

分布式数据架构较为复杂。为了增强其可扩展性,一种途径是运用分布式缓存技术。众多大型电商平台的分布式系统中,缓存技术有效缩短了数据读取所需的时间。

此外,利用负载均衡器进行合理分配也是一种有效途径。比如,对于流量较大的在线服务平台,负载均衡技术能让多台服务器分担相应的访问量。在提升分布式架构的可扩展性时,通常需全面考虑网络、数据同步等多个方面的因素。

ESB的主要功能及作为集成框架的优势

ESB的核心作用涵盖四个方面:信息转换、路径指引、服务监督以及协议适配。就集成系统而言,ESB在部署上展现出极高的灵活性,能够适应多样的部署环境。不论是小型团队的简易项目,还是跨国大企业的复杂工程,ESB都能派上用场。

在考虑系统间连接紧密程度时,ESB能显著减少这种紧密性。众多企业中,多个不同系统的交流与融合,借助ESB得以顺畅进行。ESB的架构特性便于其扩展和更新服务模块,确保了集成系统在企业成长过程中能持续稳定运作。

需求下的集成方式选择

基于ESB架构,根据不同需求挑选恰当的整合方法或架构类型。对此,需对需求的具体特征进行全面考量。若需求涉及高并发处理,那么可能更倾向于采用异步处理风格的整合方式。

在数据安全要求极高的场合,加密通信的融合方式可能会受到重视。此外,特定需求往往受到现有技术架构和公司预算等多重因素的制约。每个项目在需求上都有其特殊性。

容错技术与可靠度计算

实现容错技术有多种途径。正如李工所说,若模块串联,软件的可靠性会显著降低。采用动态冗余等恢复块设计,可以是一种有效的解决方案。以图5-1中模块M2为例,通过设计图示,我们可以分析其可靠性的变化趋势。

N版本程序设计允许人们使用多个功能相同的程序同时进行计算,并通过投票来决定最终结果。这种方法在需要高度准确性的软件中尤为重要。另外,防卫式编程能够及时发出错误警报,增强系统的可靠性。例如,医疗设备的软件系统正是依赖这种技术来及时发现并纠正错误,确保使用安全。

在你们的项目中,是否曾面临过挑选不同系统结构或故障容忍策略的抉择?若觉得本文对您有所帮助,不妨点个赞或转发一下。