科技心脏初成型

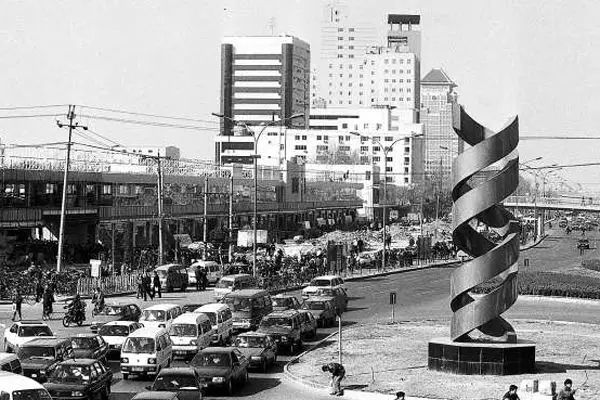

到了20世纪70年代末,中关村声名鹊起。这里汇聚了30多所顶尖高校和130多家科研机构,人才济济,璀璨如星,其人才密度与美国硅谷不相上下,堪称中国的“科技核心”。科研人员夜以继日地在实验室里辛勤工作,智慧的火花不断涌现,为未来的科技创业奠定了坚实基础。

自那时起,中关村便宛如一块强大的磁铁,吸引了众多怀揣梦想的科技人士。他们在此交流,携手合作,知识与创意在此交融碰撞。在这片孕育希望的土地上,创业的热潮悄然而起,预示着这里将开启一段波澜壮阔的创业之旅。

访美归来的创业先锋

1980年,陈春先从美国访问回来。他在美国波士顿128公路和旧金山硅谷进行了实地考察,目睹了成千上万家由教授、大学生和工程师创办的公司,这些公司形成了强大的高科技产业集群,给他留下了深刻的印象。回国后,在向中科院和北京科协的听众报告访美经历时,他满怀激情地宣布,自己将亲自创立一家“硅谷公司”。

陈春先的念头就像是在宁静的湖面上扔下一颗石子,荡漾起一圈圈波纹。他并非只是空谈,到了1983年4月,也就是三年后,他勇敢地创建了“华夏新技术开发研究所”和其下的“华夏电器公司”,打破了体制的束缚,成为中国首个“技工贸”企业,成为了创业潮流的领军人物。

打字机引发的热潮

1985年,N通推出了MS-2400型中英文打字机。那时,许多科技人员对大额收入并不熟悉,然而他们却齐心协力,为这款打字机定下了七八千元的高价。让人没想到的是,即便价格不菲,订单仍如潮水般涌来。这款小巧的打字机立刻在市场上成为热门商品,并在办公界引发了一股热潮。

N通因此获得了可观的收益,同时,这也让大众意识到科技产品在市场中的强大潜力。这一成就激发了众多科技人员加入创业大军,致力于开发更多具备市场竞争力的产品,进而促进了中关村科技产业的持续进步。

斗士的软件之路

这位创业者先闯N行,后投身金山。他饱受三次肝病的困扰,病痛让他卧床不起,然而即便如此,他凭借个人努力研发出了WPS。这款软件一经问世,便迅速占领了国内文字处理软件市场。他之所以如此拼命创业,是因为他坚信:“没有任何一个民族,会乐意将软件产业——信息产业的灵魂,完全依赖他人的智慧来发展”。

他的执着与信仰,映射了那个时代科技创业者的精神风貌。面对困境,他们以坚韧不拔的意志和对科技的坚定追求,为中国软件产业的进步打下了坚实基础,彰显了科技创业者的责任与胆识。

营销与发展的背后

1988年,郭为被柳传志吸引加入联想。他极具才华,创作了“人类若失去联想,世界将如何”这一句耳熟能详的广告语,极大提高了联想的知名度。然而,他也有过将《人民日报》报道的联想汉卡获得的国家科技进步奖从“二等奖”改为“一等奖”的错误。

这一事件间接揭示了企业在初创阶段为了提升知名度可能遭遇的困境。然而,联想等公司正是在不断探索与改正错误的过程中,逐步变得强大。中关村的企业同样在市场的磨砺中,不断优化其营销与管理体系。

互联网时代的沉浮

随着互联网风潮的兴起,中关村历经了起伏变化。起初,许多大学生沉迷于网络和游戏中无法自拔。在鼎盛时期,中关村“飞宇网吧一条街”上1800台电脑日夜不息地运转,展现出一派繁华景象。后来,马云来到中关村,目睹了瀛海威的广告牌,发出了“若互联网有牺牲者,张树新必定比我先离世”的感慨。2000年,8848的交易额达到了26亿,几乎独占了整个中国电子商务市场。当时,雷军曾打算用15万人民币收购张小龙的产品,但最终因为各种原因,他与未来创立微信的张小龙擦肩而过。

2010年,苏菂投身投资领域,却发现评估项目变得异常劳累。当车库咖啡和创业团队陷入困境,他邀请了新浪前CEO、DCM联合创始人林欣禾伸出援手。如今的中关村,电子卖场的人潮已不复存在,取而代之的是旷视、地平线等创新科技企业的涌现,百度、新浪等知名企业也穿梭于各大楼宇之间。即便如此,创业大街上的车库咖啡依旧充满了无限的潜力。

想聊聊中关村过去几十年里的科技创业史吗?哪个时期的创业故事让你印象特别深刻?别忘了点赞并转发这篇文章,咱们一起来聊聊,看看大家的看法!