软件开发涉及多种模型,各有其利弊。掌握这些模型的特点,对开发者来说十分关键。接下来,我将逐一阐述几种常见的软件开发模型。

瀑布模型概述

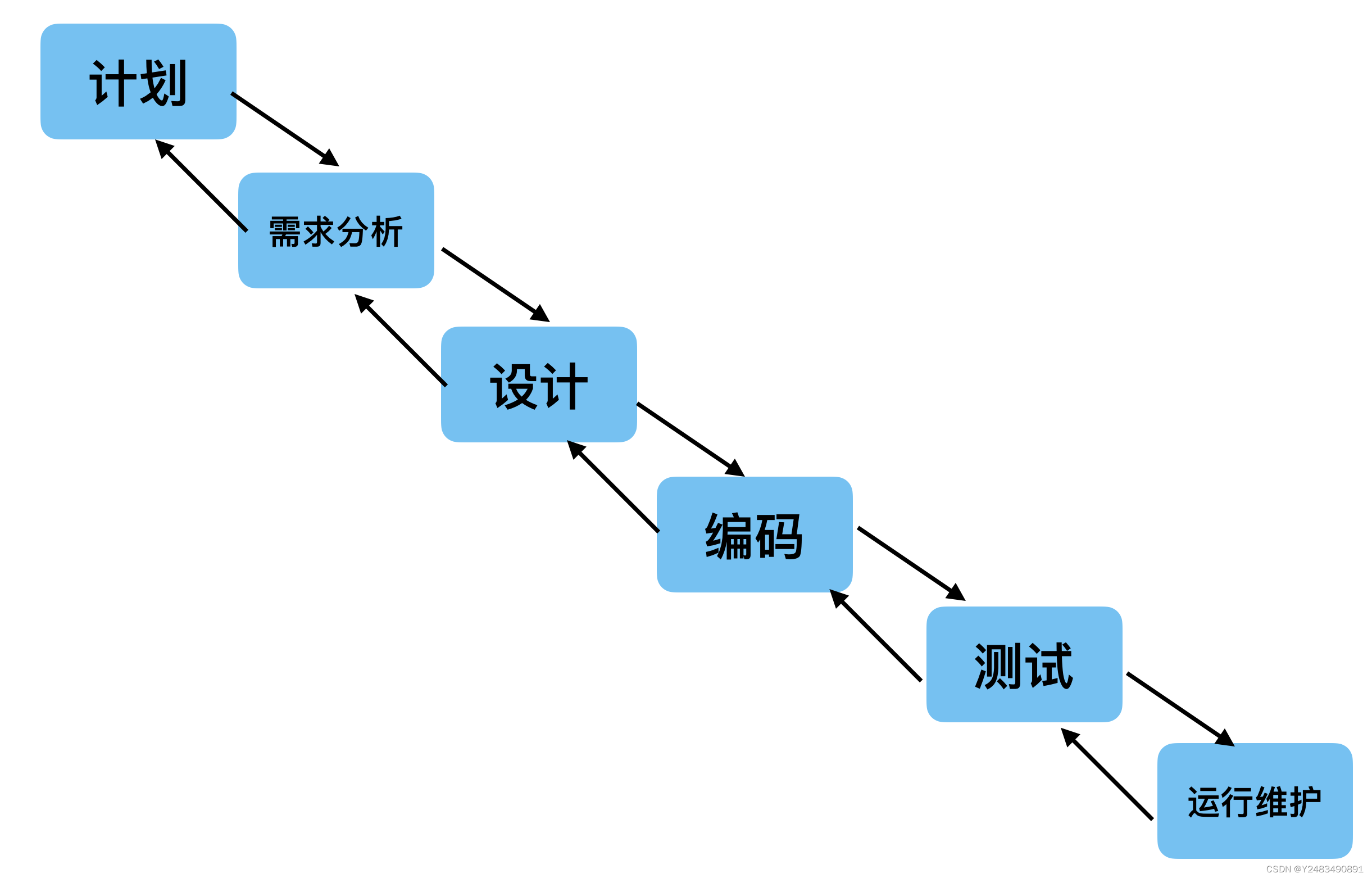

瀑布模型是项目开发中的传统架构,它遵循一定的顺序逐步推进各个阶段。首先进行系统需求分析,然后依次是设计、编码和测试等步骤,最终到达产品发布和持续维护阶段。整个过程犹如瀑布流水,每个阶段都清晰有序。然而,这种模型对需求的明确性要求极高,一旦前期需求分析不准确,后续的修改费用就会非常昂贵。有些软件开发项目采用瀑布模型进行,一旦需求阶段出现误差,后续修正工作便会变得尤为棘手。

瀑布模型弊端

瀑布模型非常看重文档的作用,认为详尽的文档能确保开发过程顺畅。然而,过多的文档会导致团队沟通成本上升,延长开发时间。若文档内容与实际不符,还会让开发工作陷入混乱。比如,某个项目团队因为文档更新不及时,导致代码实现与设计不一致,这极大地影响了项目的推进。此外,在迭代开发模式下,瀑布模型难以迅速作出调整。

原型模型核心

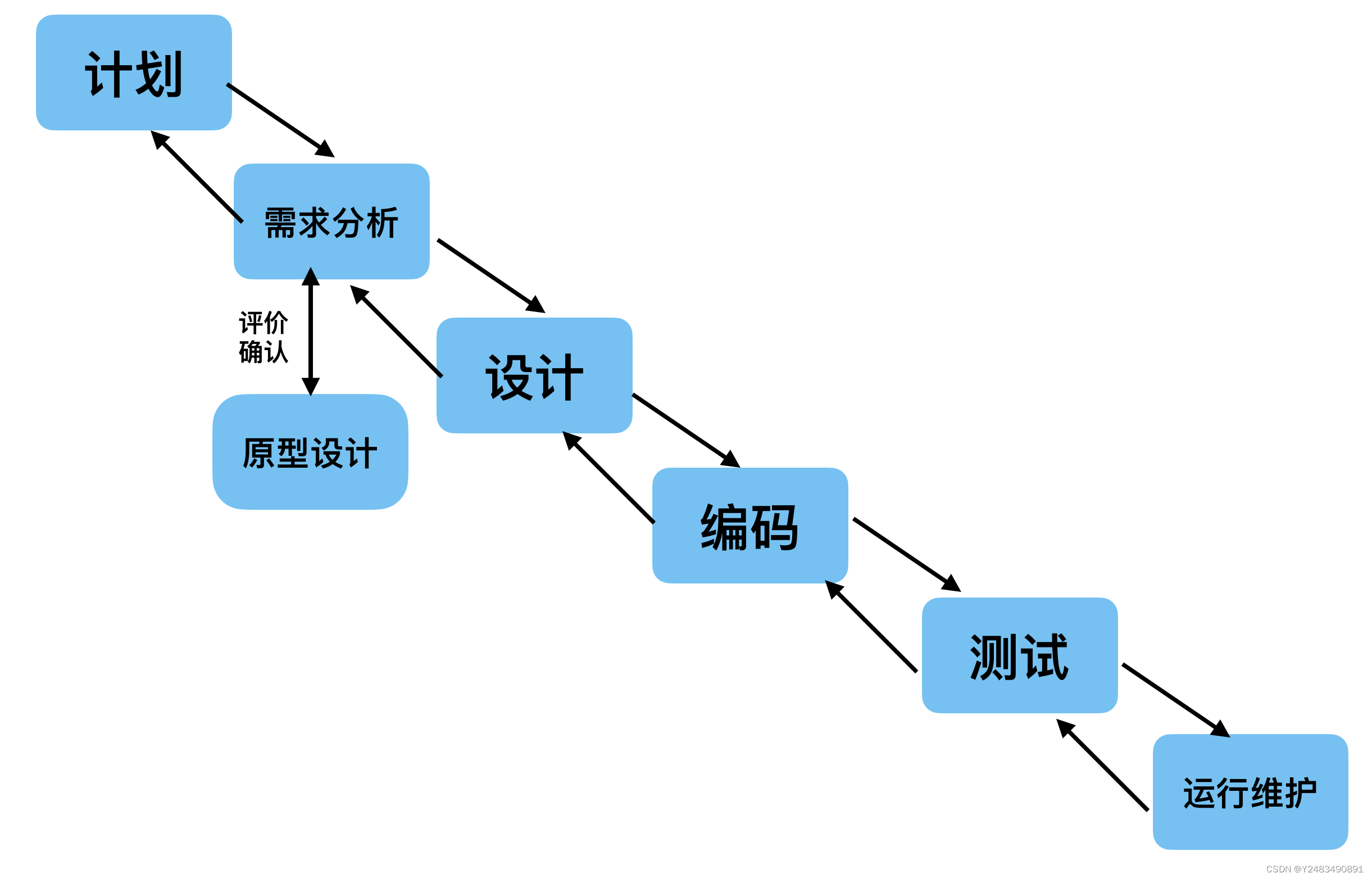

在开发初期,原型模型注重构建系统的简化版。这样的原型能让团队和客户提前对系统有直观了解,有利于评估和收集意见。它推崇不断迭代开发,每个阶段都会根据反馈对原型进行调整。比如在游戏开发中,先制作一个基础原型,收集玩家反馈后持续改进,逐步提升游戏的功能和界面。

原型模型不足

原型模型虽多长处,却也存在不足。开发者往往过分信任原型,用它来取代系统分析,结果系统设计出现缺陷。而且,该模型在文档编制上不够规范。因为注重快速更新原型,文档可能不全或失准,给后续维护增添困扰。对于规模庞大、结构复杂的系统,原型模型难以满足其要求。

螺旋模型特点

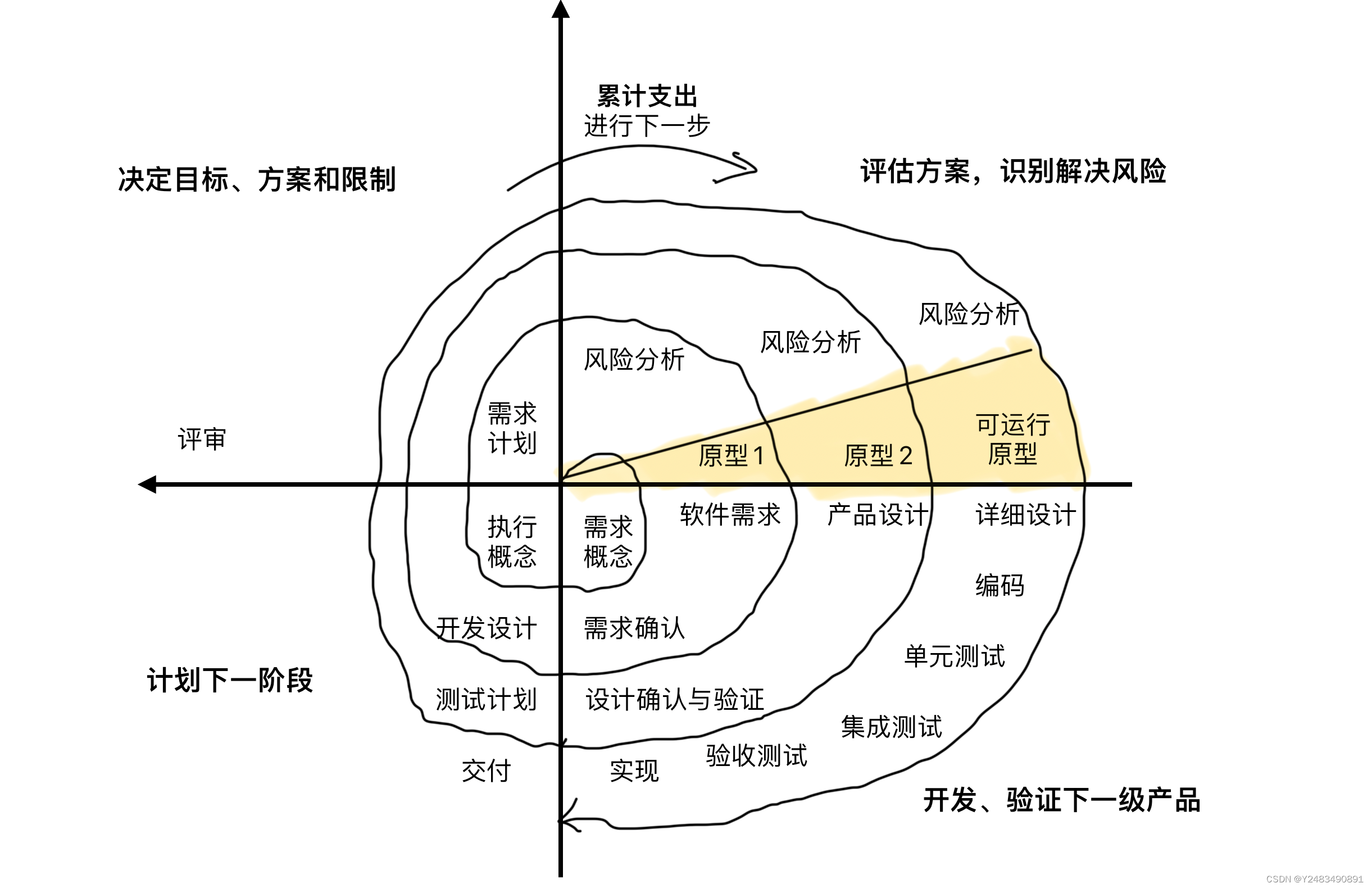

螺旋模型融合了瀑布模型与快速原型模型的特点,同时强调风险评估。它运用周期性的开发策略,使得开发流程中产生多个阶段性成果。每个周期都包括需求界定、风险评估、工程实施以及审查四个环节,并持续更新。在软件开发初期,若需求不够清晰,螺旋模型能够通过逐步开发,逐步明确需求,有效减少开发过程中的风险。

螺旋模型优势

这种模型的好处是,它既确保了开发顺序的稳定性,又具备了原型模型的灵活性。在每一个开发周期中,风险分析能迅速发现潜在问题,并迅速采取措施。对于像企业级软件系统这样的大型项目,螺旋模型能更有效地管理开发流程,降低项目失败的风险。而且,中间版本的产生还允许客户在项目早期就参与进来,提出他们的看法。

RUP模型基础

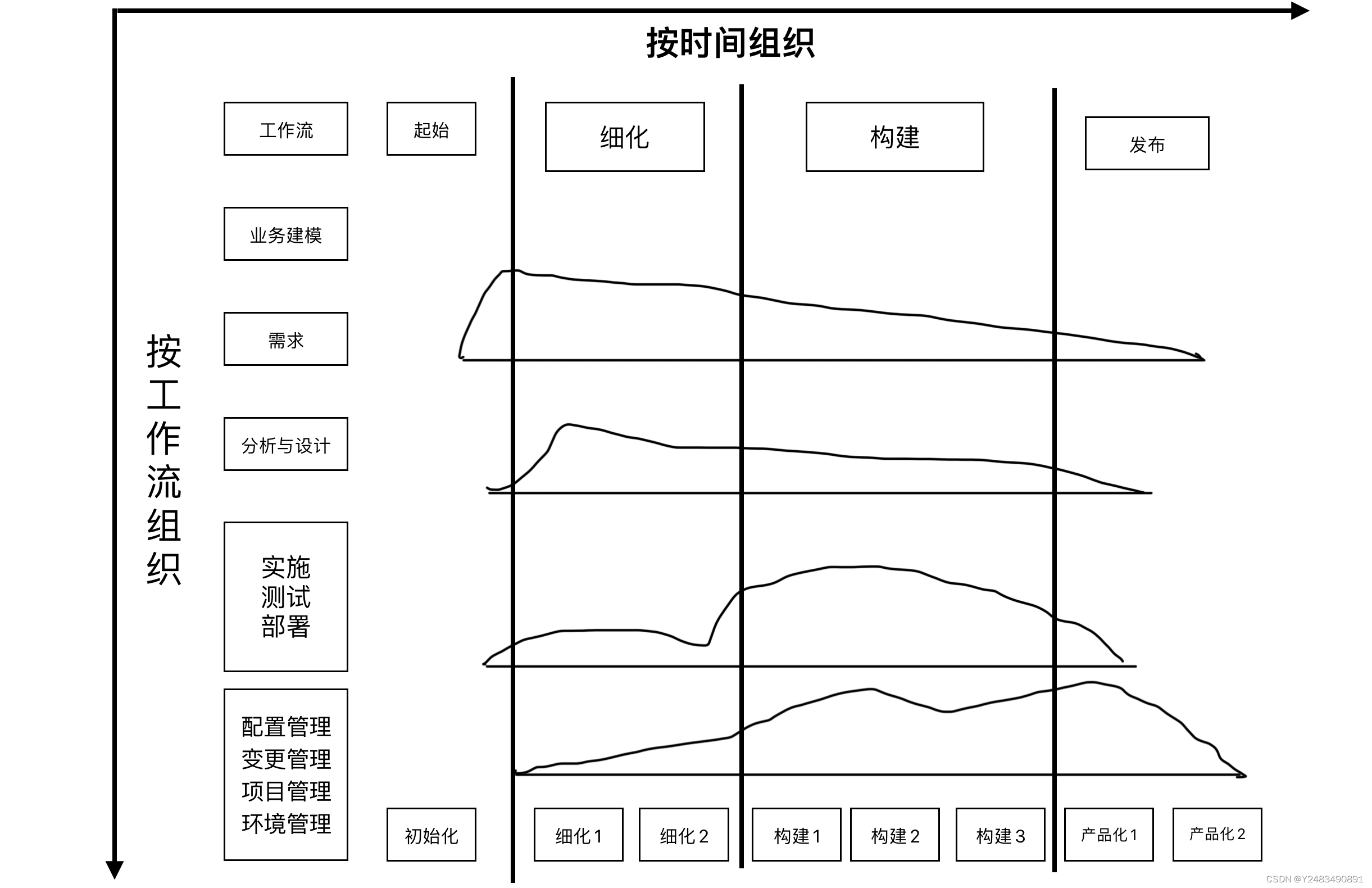

RUP模型以用例为驱动,以架构为中心,是一种迭代的、增量的软件开发流程。它在面向对象的项目中得到了广泛的应用。模型中包含了需求管理、基于组件的架构应用等多种优秀的实践方法。借助RUP模型,团队能够规范开发流程,提升软件品质,并有效管理项目风险。例如,在大型互联网应用的开发中,RUP模型有助于高效地组织团队协作。

RUP模型局限

RUP模型重点在于软件开发流程,但对软件生命周期中维护和技术支持环节关注不足。在具体项目里,软件维护同样至关重要。若模型未对此给予足够重视,可能会导致后续维护难题和成本增加。因此,应用RUP模型时,必须额外关注这些环节,不能仅关注开发阶段。

敏捷模型适用

敏捷开发模式适合那些需求变动多、产品特性繁杂、开发团队规模不大的项目。在这种模式下,团队注重迅速应对变化,实行短期迭代,持续推出有价值的成果。尤其在移动应用开发领域,需求变动迅速,敏捷模式使得开发团队能够迅速调整功能,以适应市场的需求。

模型选择建议

各类软件开发模式各有适用的场合。在挑选模型时,开发者需结合项目特性,全面考量需求稳定性、项目大小以及团队协作等多方面因素。若项目需求清晰且变动不大,瀑布模型是个不错的选择;若需迅速验证想法,原型模型更为适宜;对于规模大、结构复杂的项目,螺旋模型或RUP模型或许能提高成功率;面对需求变动频繁的项目,敏捷模型则更为适用。

在参与过的软件开发项目中,我使用了什么开发模式?这种模式对项目产生了哪些效果?不妨点赞并转发这篇文章,让我们共同探讨。