老系统之间联系紧密,合作方的系统又相当复杂,而且对数据同步工具的要求很高。然而,工商银行软件开发中心却成功实现了异构数据库的转型。他们究竟是如何做到这一点的?

转型难点重重

老系统历经多年建设,其核心功能和数据库紧密相连,包括存储过程、pro*c等技术。这种紧密连接的状态,让转型工作变得极其困难,就像在运转中的机器上更换零件一样。老系统已经深入业务各个层面,任何一点变动都可能引发连锁反应。此外,合作伙伴拥有众多领域系统,我们必须进行分层设计,并确保公共支撑能力,以防止不必要的重复建设。这意味着要协调各方,统一规划,难度极大。

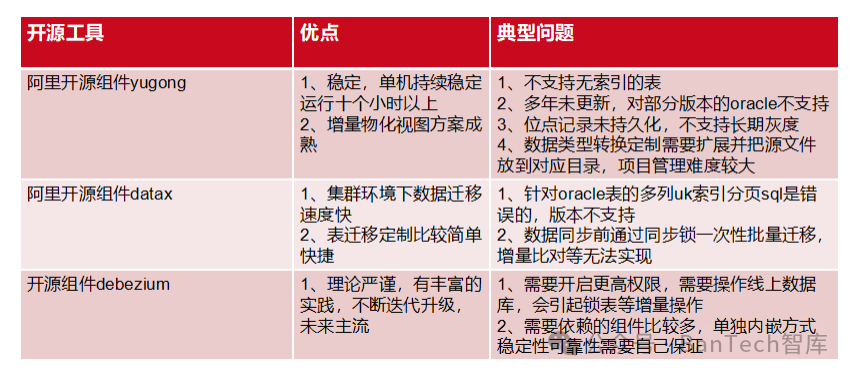

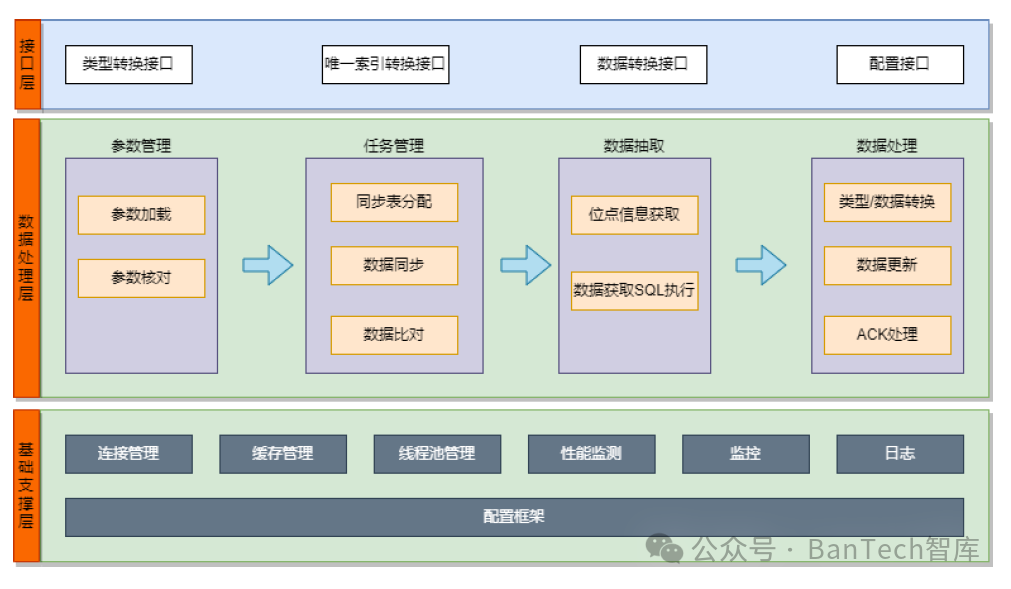

转型方案选择

工商银行软件开发中心在保留老系统的基础上,选择了业务单据进行编写,并采用逐步迁移的方式,将交易分批次转移到新系统。这一做法对数据同步工具的功能提出了更高的标准。现有的开源工具无法满足这一需求,因此,他们根据本行数据库的特性,深入研究了相关原理,进行了定制化开发,为新系统的转型奠定了基础。据悉,在定制过程中,投入了大量的研发人员,经过多次调试,最终取得了成功。

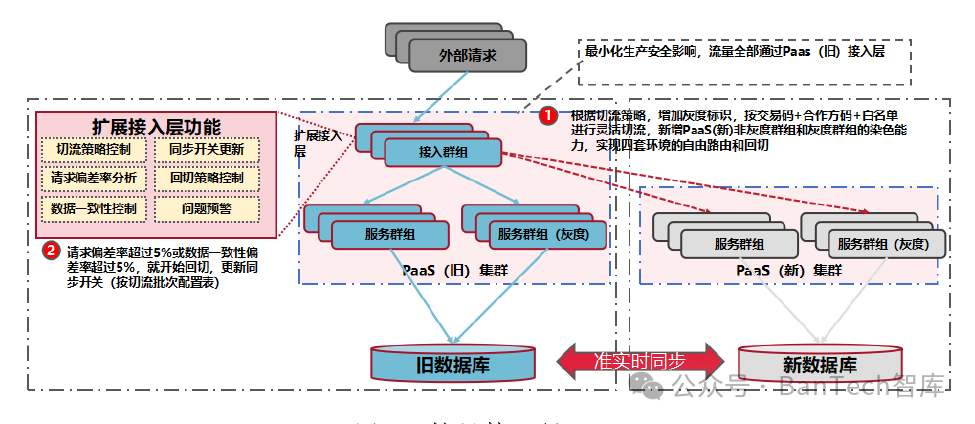

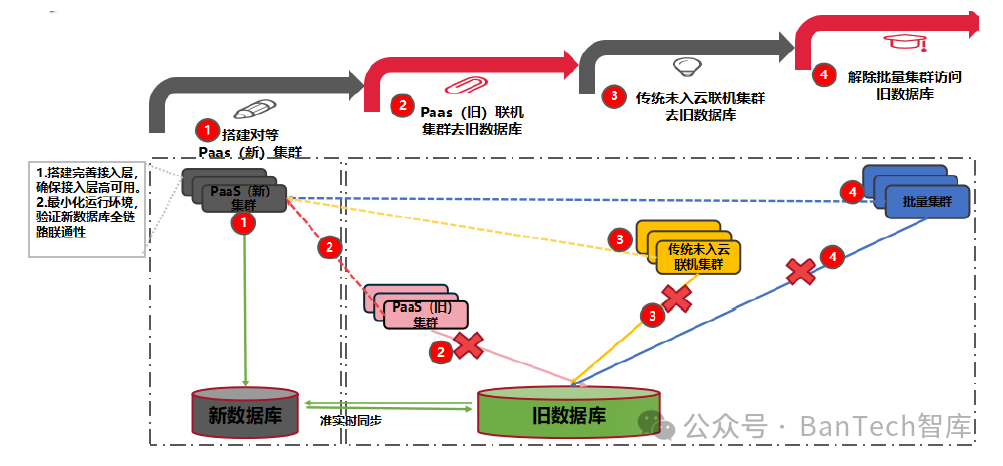

转型整体思路

他们在转型合作方领域的异构数据库时,采取了稳固基础、平稳过渡、前瞻规划的策略。稳固基础,意味着创建新的数据同步工具,拓宽接入层面,确保数据的基本流通不受影响。平稳过渡,通过分阶段进行灰度迁移和加强测试监控,保证数据能够平稳过渡。前瞻规划,则是通过业务架构组件的研发,为未来的发展做好充分准备,一套完整的转型路径正在逐步形成。

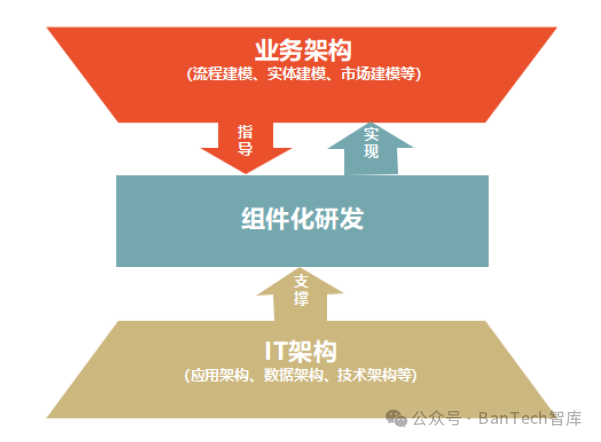

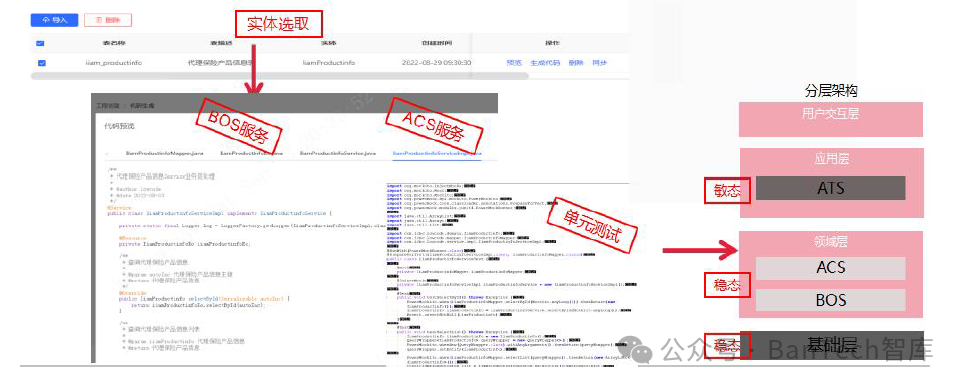

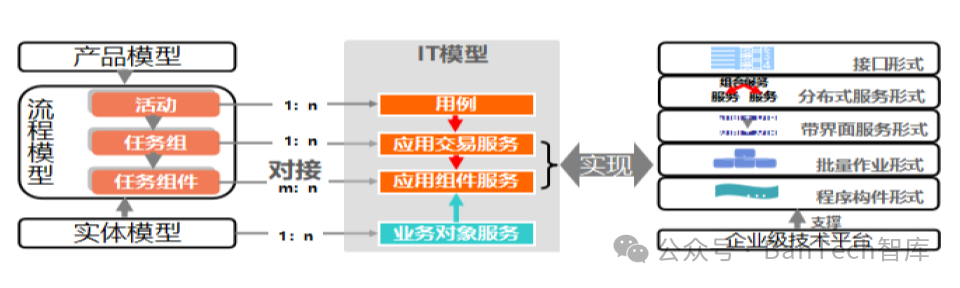

架构研发策略

遵循业务架构组件化研发理念,采用领域驱动设计(DDD)的分层结构来阐述应用内外部的差异,确保了稳定状态领域层与适配层的分离。领域层负责业务模型构建和IT对接成果,主要关注领域模型对象和服务设计组合。通过这种方式,各层的责任界定明确,从而提高了应用的开发和管理效率。观察实际应用效果,业务响应速度得到了显著提升。

测试保障体系

建立异构数据库转型所需的标准化测试保障体系极为关键。需制定标准化的测试计划,从多个角度探讨研究方法,以指导转型过程中的测试工作。开发一套测试工具,运用新技术构建自动化支持系统。优化精确评估,加强资产积累,提高测试的细致程度,积累关键场景案例,保证功能迁移准确无误,防止出现断流风险。

转型成果显著

我们成功地在合作伙伴领域实现了数十个系统的非同构数据库的转换。通过采用模块化思路,我们提升了基础服务的复用性,并积累了共通的能力。依托开发平台,我们迅速搭建了相关系统,并自动生成了测试脚本,构建了业务组件,使得业务流程可以灵活调整,促进了业务的快速创新。这次转型对业界及其他领域的系统转换提供了宝贵的参考价值。

工商银行的数据库结构变革成效显著,引人注目。对此,你如何看待这种变革模式是否适合在更多金融机构中推广使用?