敏捷软件开发起源

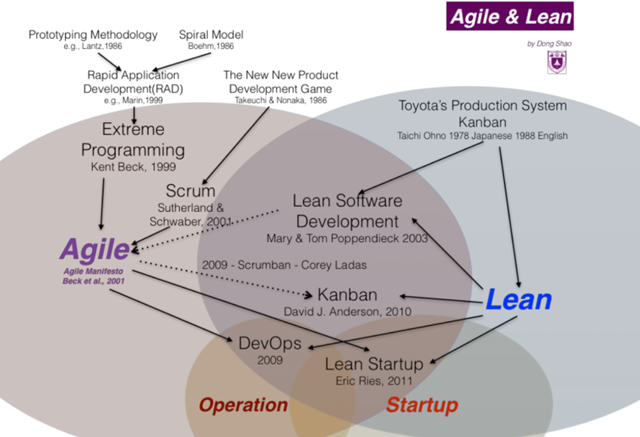

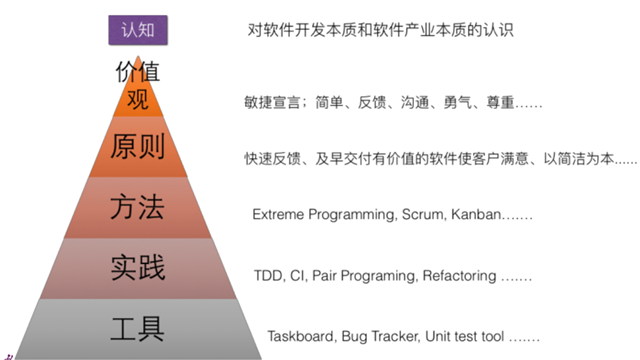

2001年,美国17位软件开发领域的佼佼者共同发布了敏捷宣言。自此,敏捷软件开发模式与价值观在全球范围内迅速传播开来。时至今日,它已成为软件开发的主流方法。这一发展历程,无疑是软件行业的一个重大转折点,彻底改变了行业的开发模式。

不只如此,不少运维人员开始采纳敏捷开发的理念,以此促进自己领域的发展。这种跨界的应用显示出敏捷理念的广泛适用性和实用价值,使得更多人领略到了它的非凡吸引力。

敏捷方法的优势

敏捷开发模式是应对不确定需求及迅速变化需求的最优选择。在这个发展迅猛的时代,市场需求变化无常,软件项目往往遭遇需求不清晰的问题。传统的开发模式难以跟上这种变化,而敏捷开发以其灵活性和迅速反应的特点,显得尤为突出。

公认的软件开发方法中,敏捷开发方式特别引人注目,尤其是看板技术。这种技术不仅限于软件开发领域,还能与其他多种情境相结合,给项目管理注入新的生机。

看板方法概述

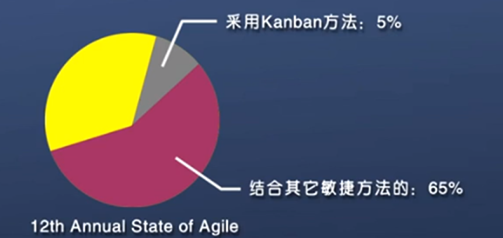

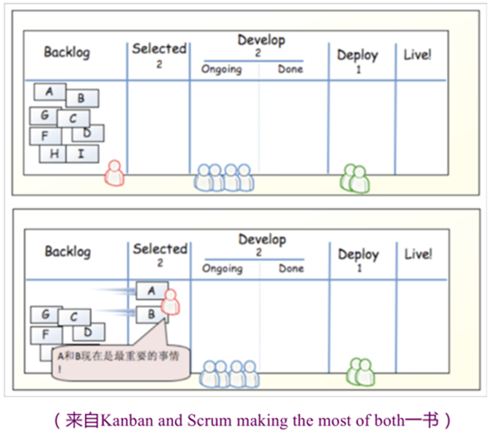

2006至2008年,公司内兴起了一种逐步增加的过程改进方法,即看板方法。当提到看板实践或工具时,它往往与其它敏捷方法一同运用。例如,在软件项目中,有些团队将看板与Scrum相结合,效果显著。

2018年4月9日发布的《敏捷状态》报告里,有数据显示,使用看板法的比例达到了5%,而将看板与其他敏捷方法结合使用的比例高达65%,且这一方法在所有敏捷实践中位列第八。这一数据充分反映了看板方法在实际应用中的受欢迎程度。

可视化的意义

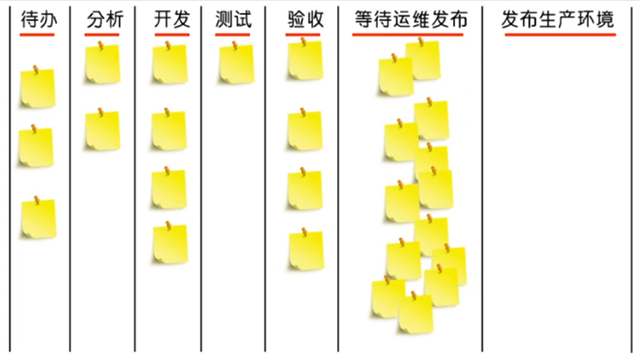

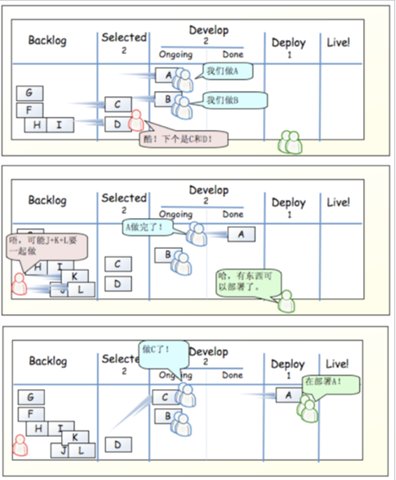

可视化在敏捷软件开发中扮演着关键角色,也是其显著优势之一。这一实践需贯穿整个工作流程,从项目启动到最终团队解散。借助可视化的工作流程,团队成员能直观地追踪项目进度。一旦相关信息上板,便能让每位成员及时获取,有效减少了沟通成本。

设想一下,在庞大的软件工程里,成员众多,流程繁琐。若缺乏直观展示,信息传递往往滞后且失准,极易引发工作上的混乱。然而,合理运用可视化手段,便能确保工作有序且高效进行。

工作工作量与效率

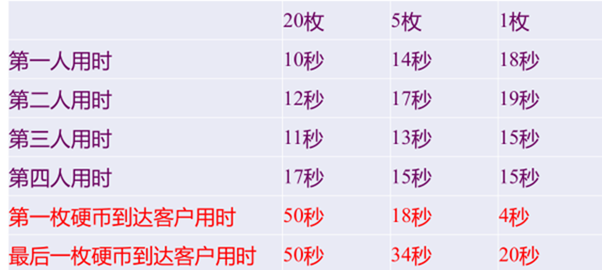

在敏捷开发模式下,应确保每个任务的工作量波动不大,比如控制在3人天左右。这样做有助于减少在制品数量,让任务能迅速通过整个流程,从而缩短从开始到完成所需的前置时间。所谓前置时间,就是指一个任务从启动到完成所经历的总时长。

在软件项目的一次实践中,我们团队对任务量进行了调整。在最后阶段,我们选择了前置时间最短的工作项。尽管这导致个人工作时间增加、效率有所降低,但团队整体的效率却达到了顶峰。这一现象充分说明了这种方法对提高团队整体效率的有效性。

限制进行中的工作

敏捷和精益虽同根同源,却各自起源,却共享相似的价值观。这些价值观主要包括杜绝浪费、提升学习效率和推迟决策等。诸如不当的需求管理、过重的认知负担、拖延和多任务处理、无效的沟通等,都是那些无法为客户带来价值的行为。

限制正在执行的任务,有助于提升工作流程的效率。然而,当在制品数量较少时,可能会出现人员闲置的情况。不过,这种规模是可以根据团队的需求灵活调整的。比如,有些团队经过不断尝试,找到了最适合自己的在制品数量,从而使项目进展更加顺利。

在进行软件开发时,你有没有试过使用敏捷的开发模式?欢迎在评论区讲述你的经历,同时别忘了点赞和转发这篇文章,让更多的人认识并了解敏捷开发。