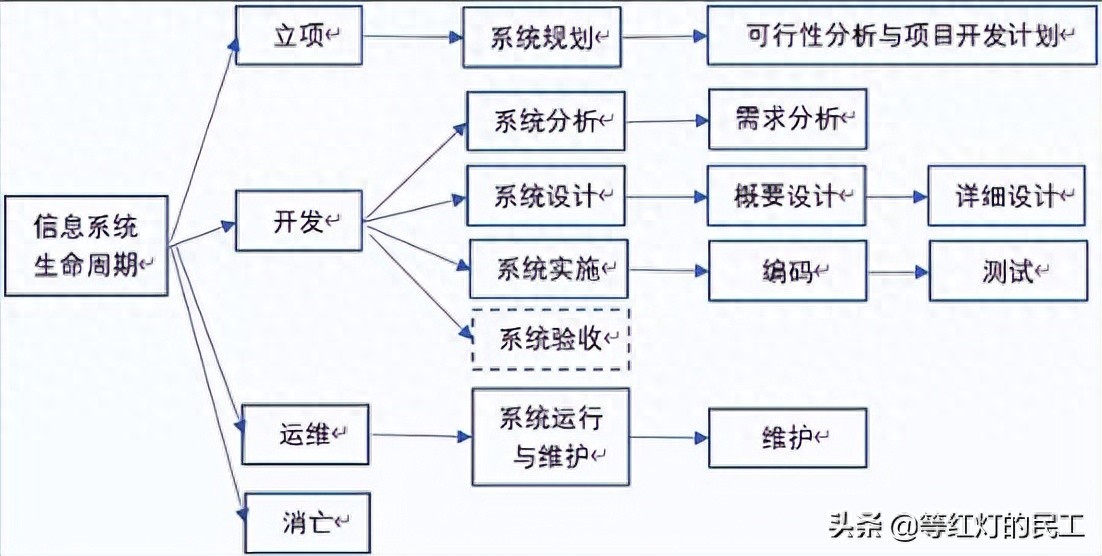

软件生存周期概述

软件的生命周期包括几个重要步骤。首先进行可行性研究和制定项目开发方案,以判断项目是否可行并制定出详细的计划。然后进行需求分析,精确地了解用户的需求。随后是设计阶段,先进行概要设计来确立系统架构,再进行详细设计以实现子系统的具体功能。编码阶段将设计转化为程序代码,测试环节则保障软件的质量,而维护工作则确保软件能够长期稳定地运行。

各个阶段紧密相连,若需求分析出现偏差,编码和测试环节亦将受到影响,进而可能导致项目无法成功。每个阶段都设定了具体的目标和任务,这是软件开发成功的关键步骤。

系统分析阶段重点

在系统分析阶段,我们依据任务书所定范围,对现有系统进行了调研。我们详尽地描绘了业务流程,并识别出了其中的不足和局限。此阶段的关键在于,我们需明确新系统的基本目标和功能需求,进而构建逻辑模型。以一个企业管理软件项目为例,我们需要探究企业当前的管理流程,识别出诸如效率低等问题,以此来确定新软件应实现的逻辑功能。

通过这一阶段的工作,开发团队能够更深入地掌握业务实际情况,为接下来的设计阶段打下基础。若不进行这一步骤,新系统可能无法贴合实际需求,难以达到用户的期望,甚至可能使项目无法顺利完成。

系统设计阶段使命

系统分析侧重于解答“做什么”,而系统设计关注的是“如何实施”。它依照系统手册的规范,制定出技术上的实现方案,这通常指的是物理模型。比如在电商软件的开发过程中,就需要明确数据库的结构和服务器配置等细节。

系统在规划时需综合考虑性能、维护便捷性和经济成本等因素。恰当的设计有助于提升软件品质和开发速度,为编写和测试等环节打下坚实基础。若设计不当,则会引发一系列问题,导致开发成本上升。

系统运行和维护

系统一旦投入使用,维护任务显得尤为重要。需定期进行维护和评估,详细记录运行状况。按照规定对系统进行必要的调整,并对工作成效和经济效益进行评估。例如,社交软件需持续根据用户意见调整功能、修补漏洞。

优秀的运维可以增加软件的寿命,维护其市场地位。若运维工作延迟或不足,可能引发客户流失、业务损害等问题,导致软件价值下降。

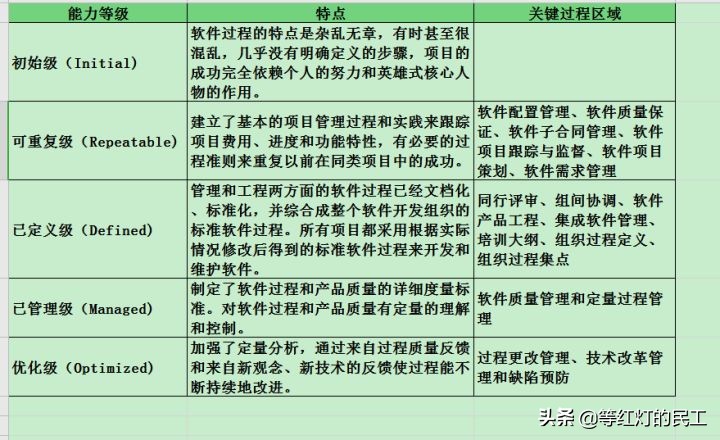

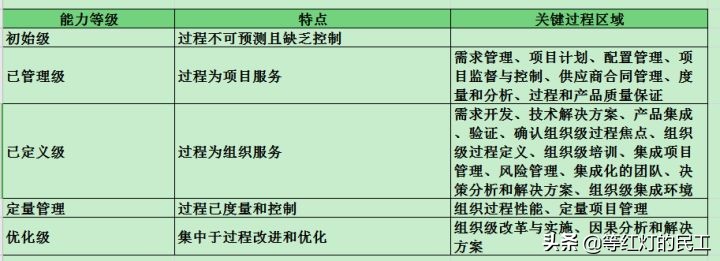

能力成熟度模型价值

公司可以通过能力成熟度模型来评估其在软件项目上的实力。这个模型融合了多种过程模型的优点,适用于多个工程学科和领域。通常,运用成熟的CMM模型有助于提升产品质量。比如,大型企业借助这一模型规范开发流程,增强开发水平。

该模型能帮助企业识别不足,进而进行优化和升级。在激烈的市场竞争中,拥有较高成熟度等级的企业能提升竞争力,赢得更多项目机遇。

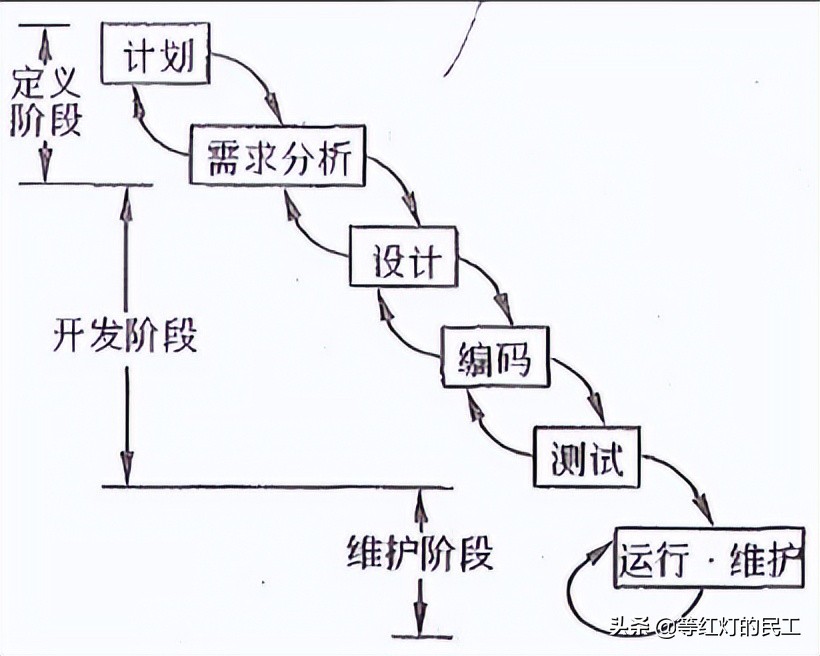

不同开发模型特点

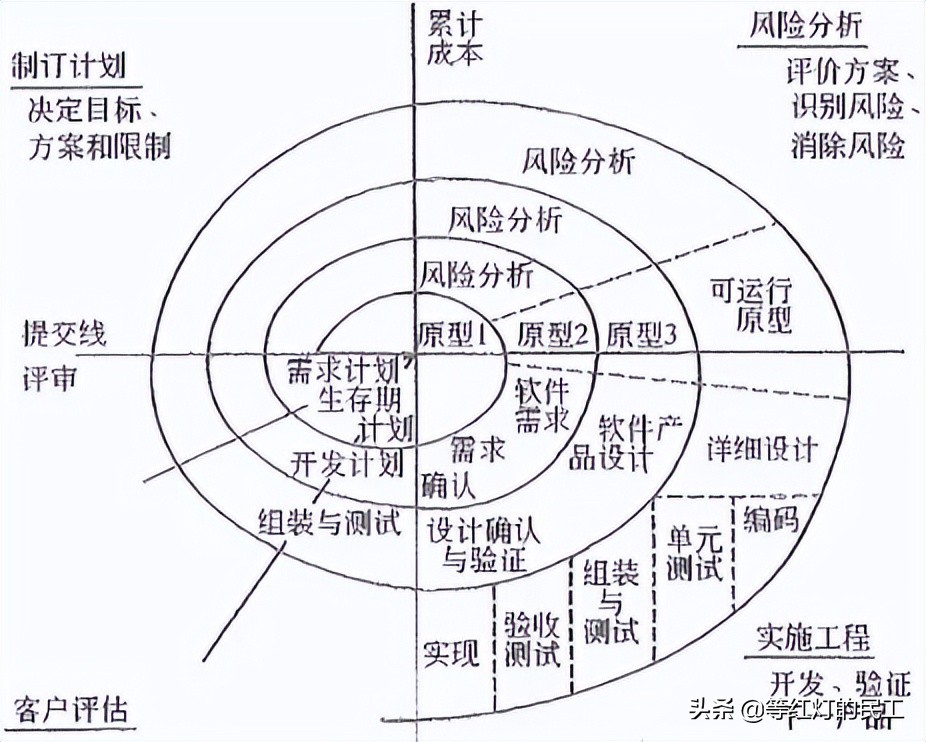

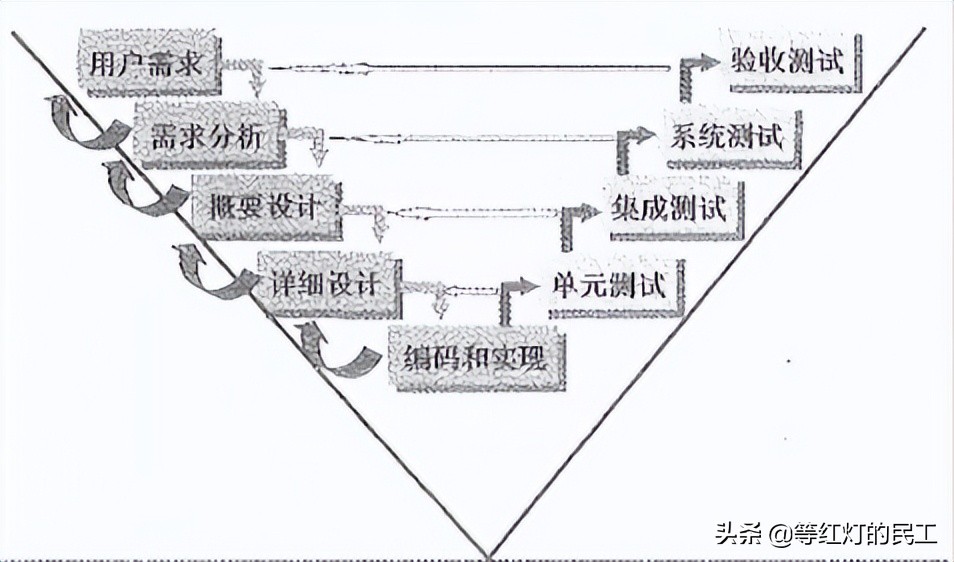

瀑布模型广受推崇,它将软件开发过程明确划分为若干阶段,并依次执行。比如,在传统的软件开发中,人们常常运用这一模型,其优点在于流程严谨,不过灵活性略显欠缺。螺旋模型则融合了原型迭代和瀑布模型的优点,逐步对软件进行优化。增量模型则是先开发核心功能,随后逐步完善其他功能,能够迅速满足用户需求。而形式化方法模型以数学为基础,能够生成精确的规格说明,特别适用于对安全性要求较高的软件项目。

每个模型都有其特定的应用领域,项目组需结合具体状况来挑选。若选错了模型,可能会造成开发周期的延长和产品品质的不符。那么,在大家参与的实际项目里,更偏爱采用哪一种开发模式?