全球制造业竞争正变得越来越激烈,尽管我国在制造业领域处于领先地位,但工业软件在自主创新上遭遇的难题,仿佛是束缚手脚的紧箍咒,制约着我们迈向制造业强国的步伐。不过,随着人工智能的兴起,似乎为破解这一困境带来了新的希望之光。

工业软件现状堪忧

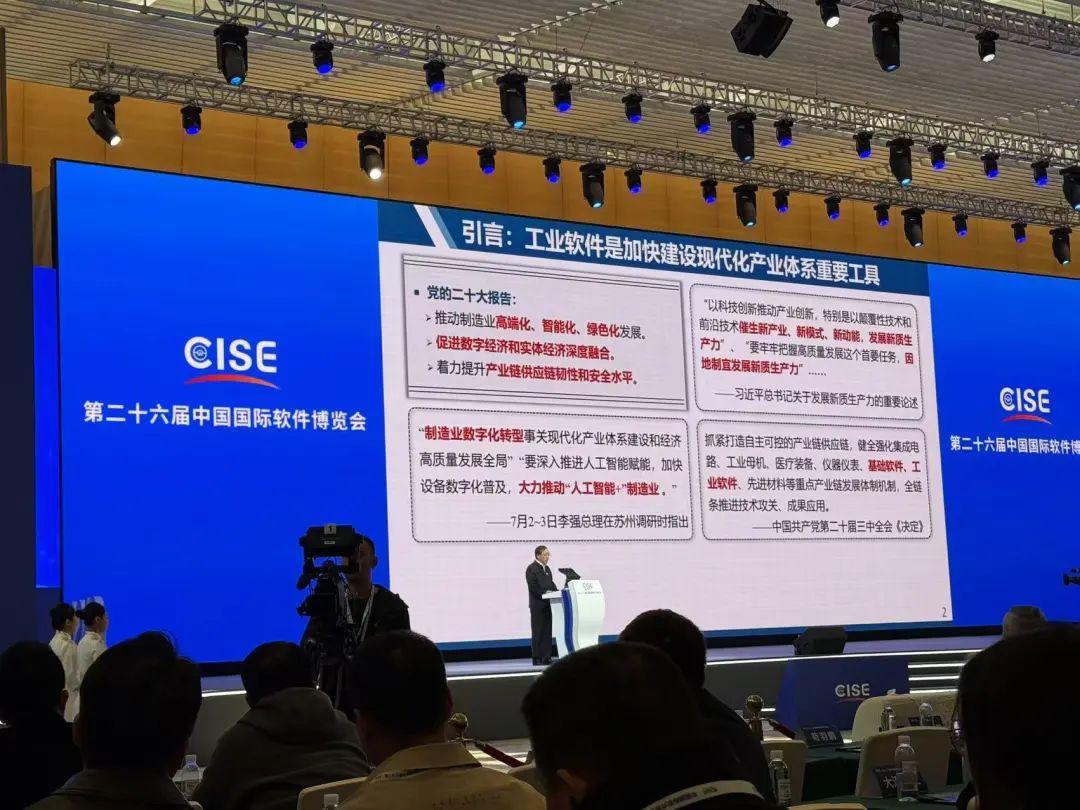

我国工业软件在自主创新上面临不少困难。自主研发往往缺乏足够的动力,而且长期以来,我们更注重硬件而忽视了软件。在10月24日举行的第二十六届中国国际软件博览会上,中国工程院院士钱锋特别指出这个问题的重要性。现在,市场上的不少软件产品无法满足用户对综合解决方案的期待,这使得我国工业软件的发展显得较为缓慢。

国际领先的自动化企业通过并购和创新等策略,快速推动了工业软件集成平台的建立,从而在智能制造和数字化转型领域占据了市场主导地位。以西门子等企业为例,它们在工业软件领域实力强大,给国内软件企业带来了较大压力,使得我国工业软件的市场份额不断受到挤压。

创新壁垒之“累积效应”

“累积效应”这个门槛相当复杂。我国工业软件在发展过程中,积累不足,无论是技术层面还是经验积累,都与发达国家存在一定差距。许多工业软件的基础核心技术被外国企业所掌握,国内企业若想实现突破,难度颇大。

我国工业软件的研发面临诸多困难,主要原因是积累不够。和国外同行相比,他们拥有数十年的研发历史,而我们还在摸索阶段。在基础算法和数据模型的研究方面,国内企业做得不够深入,这使得我们的工业软件在性能和稳定性上与国外产品存在较大差距。

创新壁垒之“锁定效应”

“锁定效应”同样带来不少困扰。许多企业在长期发展过程中,养成了依赖国外工业软件的习惯。这种依赖性导致,若企业需要更换软件,所需成本极高,包括员工培训、流程调整等多个环节。

国内虽有不少优质工业软件,但企业普遍不太愿意轻易采用。拿一些大型的制造业企业来说,它们长期以来一直使用国外的CAD软件,要是换成国内的同类产品,就得投入很多资金来培训员工和调整工作流程,这个过程费用很高,导致国内工业软件难以进入这些企业的应用范围。

平台集成系统并非易事,这导致所谓的“生态效应”成为一道难题。在我国,工业软件的生态系统尚未完善,不同软件间难以实现有效整合。相较之下,国外企业已经构建了涵盖设计至生产全过程的完整工业软件集成平台。

国内软件企业在这一领域进步不快,难以全面覆盖服务流程。某些国外企业的集成系统能够将设计、生产管理等软件无缝对接,而国内的软件往往仅能满足单一环节的需求,无法实现各环节的协同作业。

人工智能成关键

分析行业发展趋势,人工智能有望成为解决“三大难题”的关键动力。以往,制造业主要依靠人工进行指挥,像DCS(分散控制系统)和PLC(可编程逻辑控制)这样的设备,都需要人工进行操作。

现在,我们进入了大模型时代,各行各业的生产、管理和营销都离不开大数据的支持。但仅靠大数据还不够。我们还需把生产工艺、工程技术、装备制造以及丰富的知识经验结合起来,创造出工业智能的专用大模型,也就是数字孪生模型。工业软件是构建这个模型不可或缺的基石。

钱锋的建议与展望

钱锋建议,要促进实体经济与数字经济的深度融合,打造“智能制造型新型实体”。通过数据交互和人工智能的支持,构建“智能核心”,确保从市场需求、研发设计、原材料采购、资源配置、生产加工到绿色环保等各个流程,都能快速响应需求,实现供需的精准匹配。

智能制造的核心是利用数据流动来替代人工操作,通过工业软件打造信息循环。人工智能给工业软件带来了生机,推动制造业全面升级,提升了产业链和供应链的稳固性和安全性。目前,我国工业软件在应用人工智能方面取得进展,但面临的最大挑战可能是什么?期待你的观点。此外,请为这篇文章点赞并分享,让更多的人关注我国工业软件的发展。