广告拦截的诞生

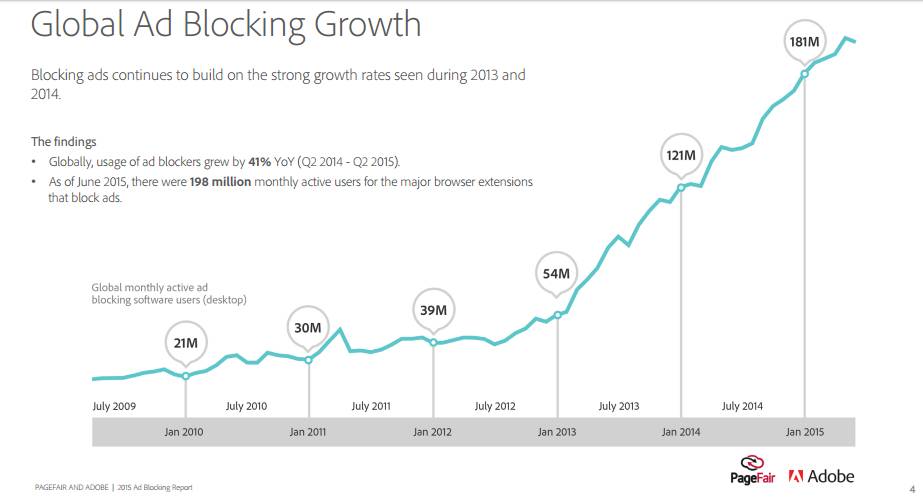

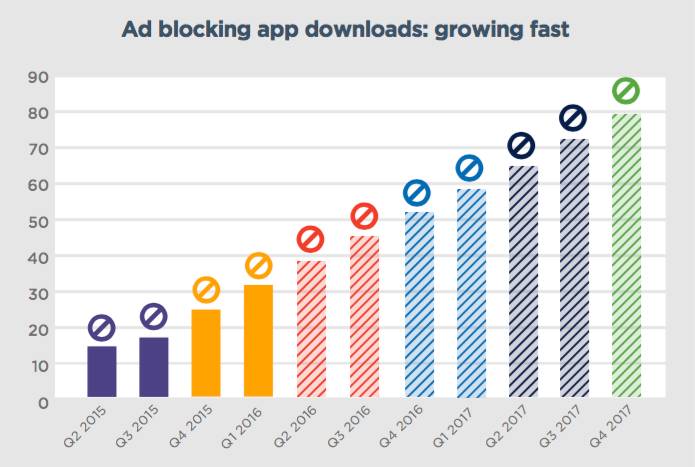

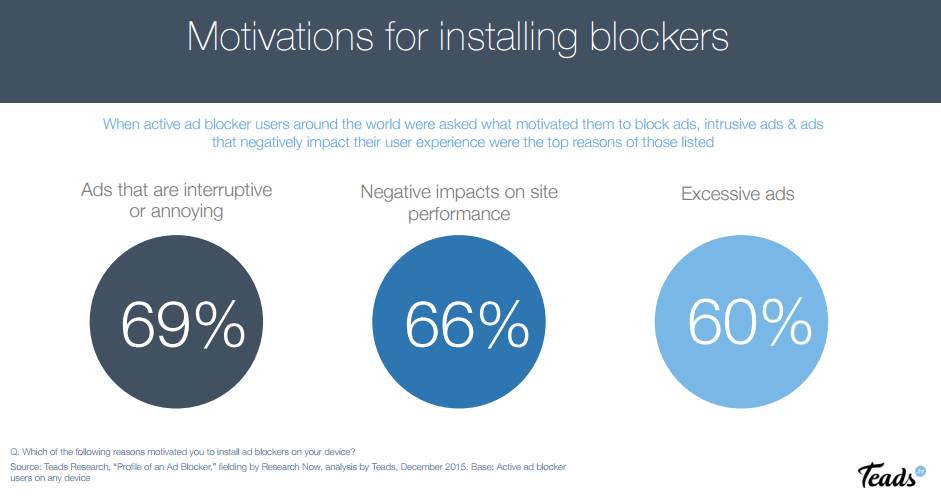

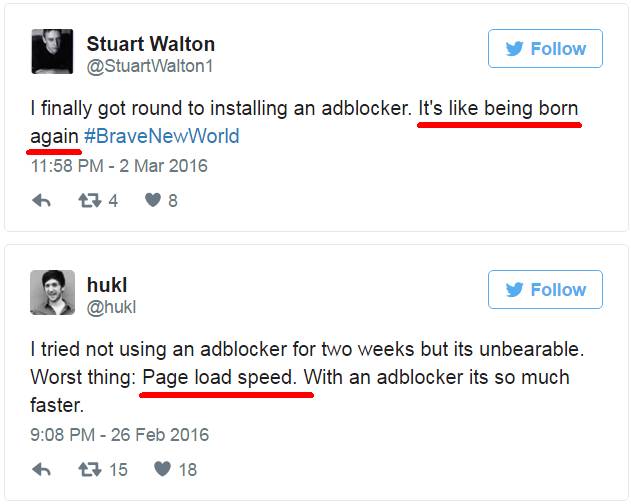

跟踪保护机制TPLs应运而生。这种机制允许用户拦截黑名单网站的数据传输,从而实现屏蔽广告的效果。面对设备上广告的泛滥和干扰性广告的增多,许多用户为了减少干扰,选择了使用广告拦截工具,这实际上是对广告过度侵扰的一种被动抵抗。

现在,广告充斥着各个角落,无论是手机软件还是网页,一打开便涌现出众多广告,极大地影响了用户的体验。用户在浏览众多网站的过程中,时常感到广告的干扰让人不胜其烦,因此,一旦有能够拦截广告的工具,他们便会毫不犹豫地使用。

媒体的应对之策

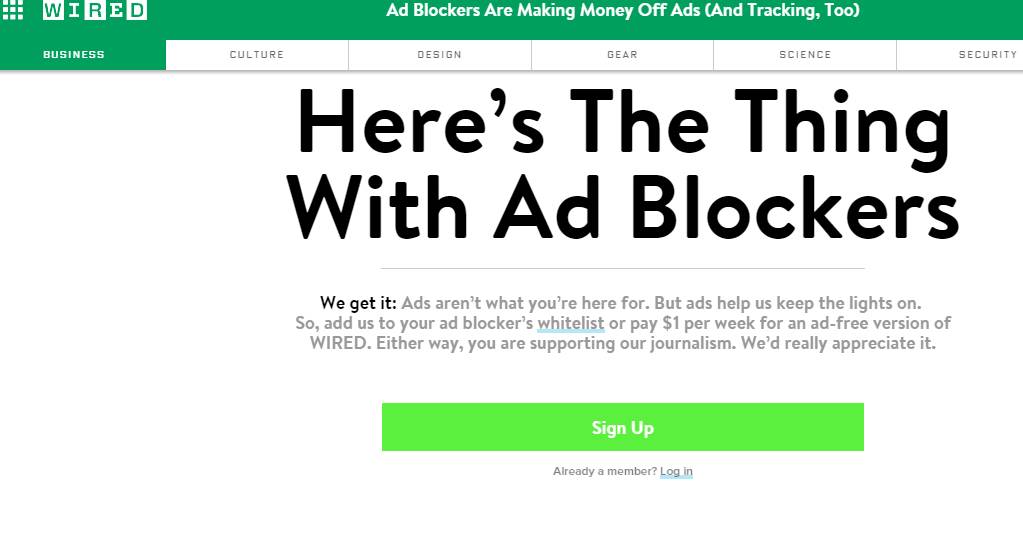

广告拦截工具的使用越来越多,媒体需要考虑如何应对这一现象。他们需要争取广告主的资金支持,同时还要确保不会过分影响用户的体验。这就像在跷跷板上寻找平衡点,两边都要照顾到,确实挺难的。

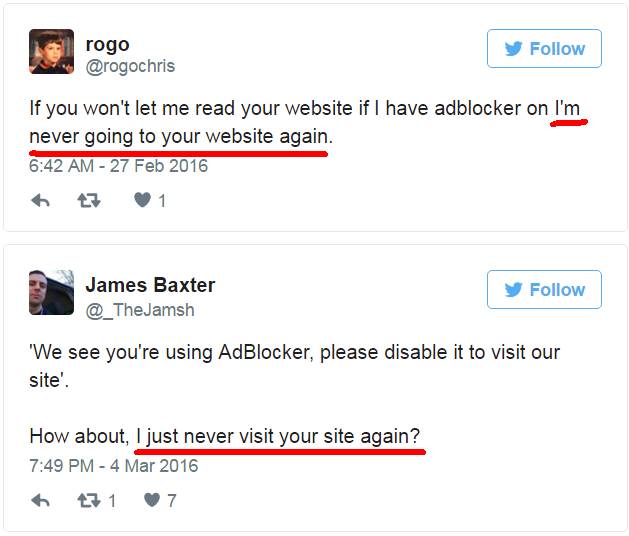

媒体运用监测手段,阻挡广告拦截器用户获取信息。用户若想浏览内容,必须关闭拦截器,否则将无法查看。这种做法意在让用户忍受广告。然而,这种方法真的奏效吗?显然,效果并不理想。

《纽约时报》的举措

近期,《纽约时报》也加入了呼吁用户关闭广告拦截器的行列。对于已安装拦截软件的读者,他们提供了两种方案:一是选择付费订阅,二是将网站加入白名单以便继续浏览广告。同时,弹窗提示中还强调,“世间诸多美好,大多不免费”。

该报意图通过这种方式确保广告收益,然而,对于用户而言,若他们既不愿意支付费用,又不愿观看广告,那么他们很可能就不会再来访问这个网站。尽管媒体此举旨在维护自身权益,但也在一定程度上损害了用户的浏览体验。

《华盛顿邮报》的困境

《华盛顿邮报》较早对用户访问内容进行了限制,此举在网上引发了广泛的讨论。众多用户宁愿转向其他网站,也不愿关闭广告拦截器,这表明强硬的做法并不能迫使用户屈服。

媒体曾想通过限制访问来让用户就范,但最终却造成了不少老用户离开。这表明用户有权自主选择,媒体不能只考虑自己的利益,而应关注用户的感受和需求。

杂志的温柔策略

杂志遭遇广告难题和读者抱怨,于是采取了一种温和的策略。网站上,它向读者提出建议,鼓励他们购买书籍、参加活动以助网站运营,而非强迫用户忍受广告。

杂志提出,应寻找其他方式来填补广告收入的减少,同时明确指出必须确保用户能够访问内容。尽管这种方法不能立即弥补广告损失,但它或许能在用户心中塑造良好形象,提升用户的忠实度。

用户心理分析

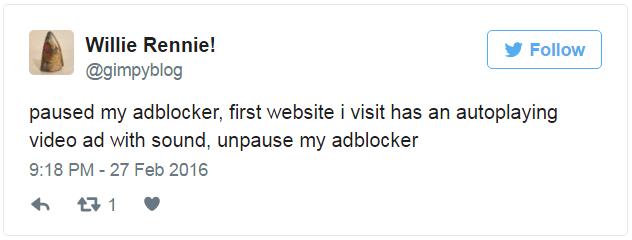

用户的心态颇为复杂。有些人乐意放弃广告拦截功能,以支持他们喜欢的网站;然而,也有人会选择转而访问其他网站。根据Teads的调查,如果用户有机会跳过广告、稍后关闭它们或关闭声音,且广告内容能吸引他们的兴趣,那么他们安装广告拦截插件的可能性就会降低。

用户并非对所有广告都反感,他们更希望看到的是那些富有创意、符合个人兴趣的广告。这样既能保证用户的良好体验,也能兼顾网站的收益。如果媒体能够深入理解用户的心理需求并作出相应调整,或许就能找到更有效的解决方案。

你相信媒体未来能寻找到既满足用户需求又令广告主满意的广告投放策略吗?欢迎在评论区发表你的观点。若觉得这篇文章有价值,请记得点赞和转发!