仿真软件在我国工业发展中极为关键,它不仅对外部依赖性较强,更是推动工业数字化转型的核心。但目前,我国相关产业正遭遇众多挑战,发展过程中充满了重重困难。

产业现状孱弱

目前,我国设计仿真软件产品化单位的整体实力较为薄弱。许多市场化研发设计仿真软件的企业,往往采用学院式的管理模式,未能形成真正的商业化产品,大多停留在学术成果的层面。例如,一些企业过分专注于学术研究,忽视了市场需求,导致产品难以普及。自20世纪八九十年代起,国外软件进入中国市场,大量代理商和服务商涌现,对国内产业的自主发展造成了冲击。

企业模式缺陷

这类市场化的研发公司在运营上有很多不足。它们往往沿袭学院派的模式,很难将学术思维转换成商业思维。举个例子,即便在技术层面取得了一些成就,但由于缺乏健全的市场营销和产品推广体系,产品的知名度不高,销售上也遇到了困难。缺少商业模式的支撑,这些企业难以实现规模效应,长期处于规模小、分布散乱的状态。

院所定位问题

国内的研究院所在研发仿真软件时,存在两个不良倾向。一是以项目为目标的研发模式,过分追求项目完成,却忽略了技术的积累和产品的转化。有些机构只关注项目的交付,项目完成后并未对软件进行优化升级,导致软件难以被推广。二是以发表SCI论文为导向的开发,主要依靠学生力量,基于国外软件进行二次开发,缺乏自主创新能力,难以形成自己的核心竞争力。

缺少动力原因

仿真软件产品化和商业化能力不足,由多方面原因造成。研究设计仿真的机构多依赖政府项目,核心技术研究能力有所欠缺。高校培养的人才多对国外软件较为熟悉,研发人才供应不足。此外,社会资本对该领域投入意愿不高,产业因此缺少资金和发展的动力。

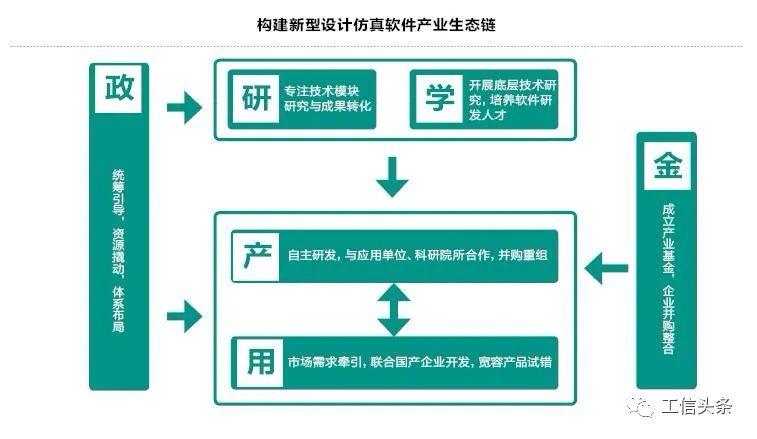

生态构建需求

构建仿真软件产业的生态链,政府、企业、研究机构、高校及用户需齐心协力。研发和市场推广部门应担当主角,推动学习和研究,形成正向循环。例如,政府可制定相应政策扶持,企业增加研发资金,高校培育专业人才,大家共同助力产业发展。

产业发展出路

研发仿真软件及将产品推向市场的机构需革新现状,应将产品推向市场作为发展核心,运用市场化的企业运营方式。自主开发的软件企业需集中资源进行产品创新,将高校及研究机构的成果转化为实际应用。比如,企业可与高校和研究机构携手开展项目,实现资源共享和成果转化,成为推动产业进步的关键力量。

关于我国设计仿真软件行业的未来走向,你认为哪些方面的提升最为重要?欢迎各位踊跃留言、点赞并转发本篇文章。