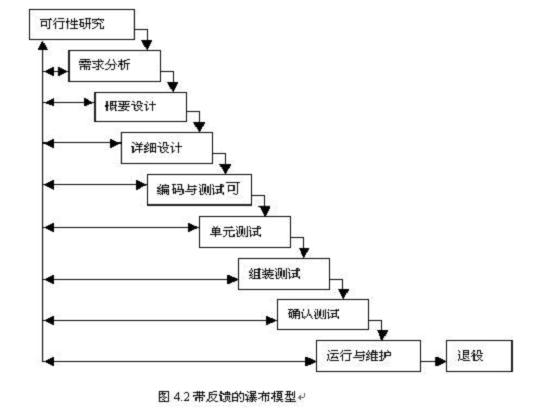

克服瀑布模型缺点

瀑布模型存在明显不足,若需求不明确,开发过程中风险会加大。该模型阶段划分明确,若前期需求出错,后续修正费用会很高。为此,一些新型模型应运而生,例如增量模型,它们有效降低了因需求不明确而产生的风险,使得开发过程更加灵活。

在实际的项目操作中,若使用瀑布模型,需求一旦变动,项目可能会陷入停滞,甚至面临失败的风险。然而,新模型的出现使得开发团队能够迅速调整策略,更有效地应对各种不确定性,确保项目的顺利推进。

快速原型的质量问题

迅速搭建起系统框架并频繁调整,往往会导致产品质量出现缺陷。虽然这样做能迅速呈现产品的基本形态,但很可能因为前期缺乏周密规划和深入设计,导致后续的修改工作变得异常艰难。

在一些软件项目里,开发者急于呈现成果,选择了快速构建原型。然而,后续发现众多功能难以稳定运行,这不仅损害了用户的使用感受,还提升了后续的修复费用。因此,我们不应只看重速度,而忽略质量。

推进核心产品途径

如果员工不能按时完成产品,可以先专注于开发核心产品。比如在大型软件项目中,团队可以先开发出核心功能,然后提供给客户使用。以办公软件为例,可以先发布文档编辑的核心功能。

此举可先行向用户展示部分功能,以此起到稳定情绪的效果,并让用户先行感受产品价值。同时,也为开发团队争取到更多时间来完善剩余功能,助力产品逐步走向成熟。

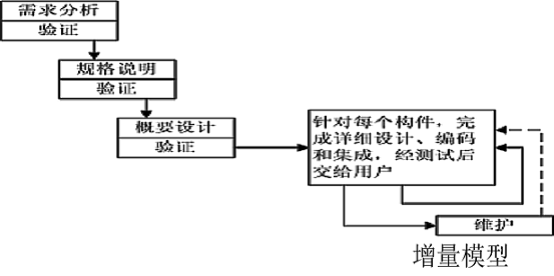

开放式体系结构

软件在采用增量模型时,需要具备开放式的架构设计。这样做是为了让各个构件能够逐步融入现有的系统之中。如果架构不够开放,新加入的构件可能会对现有系统造成破坏,进而影响之前开发出来的成果。

在软件开发领域,众多大型软件项目为了日后功能的拓展,通常会选择建立开放式的架构。例如,一些电商平台,它们在设计时预留了众多接口,这使得它们能够轻松地添加新的功能插件。这样的设计既保证了系统的可扩展性,也提升了系统的稳定性。

适应需求变化能力

增量模型对需求变动有较强的适应力,比瀑布模型和快速原型模型更出色。在软件开发过程中,需求变动是常有的事,而增量模型的灵活性使得它能够更好地应对这些变化。然而,它也可能变成一种边修改边制作的方法。

一款手机应用在开发阶段,用户的需求会持续变化,这时采用增量模型可以方便地进行调整。然而,若管理不当,可能会造成开发过程中的混乱,进而使得软件开发的控制变得缺乏统一性。

喷泉模型特点及问题

喷泉模型在开发过程中没有明显的分界线,开发人员可以并行开展工作。这样做提升了开发速度,减少了用时,非常适合用于面向对象的开发。以游戏开发为例,多个模块可以同时进行。

不过,这种模式存在不足。因为不同阶段相互交织,导致需要众多开发人员参与,这对项目管理来说并不利。此外,它还要求对文档进行严格管理,审核过程相当困难。尤其是对于一些大型且复杂的软件系统,采用这种模式后,文档管理变得尤为棘手。

你认为哪一种软件开发模式在实际运用中表现更佳?欢迎点赞、转发本篇文章,并分享你的看法。