你对网络设备在互联网上如何顺畅交流感兴趣吗?实际上,网络协议在其中扮演了至关重要的角色。接下来,让我们一起来揭开网络协议的神秘面纱。

网络协议定义

计算机网络中,数据流动有既定规则,这和我们的语言规范相似。自1969年ARPANET问世,电脑间交流便依赖这些规则。这些规则确保了,无论硬件或软件差异多大,数据传输和接收都能顺畅进行。此外,每次网络交流的建立,都依赖这些规则,它们是网络稳定运行的根本。

网络协议是由特定机构依照行业规范研发并广泛传播的。以国际标准化组织ISO为例,它制定了一套通用的标准,确保了不同厂商的设备可以相互协作。若缺乏统一的网络协议,不同系统中的电脑可能就如同来自不同星球的存在,交流起来将极其艰难。

协议组成要素

网络协议有三个关键要素:语义、语法和时序。语义部分主要解释信息的深层含义,它决定了发送什么控制命令和如何进行反馈。比如在HTTP协议中,“GET”命令就是一种控制命令,它指示服务器需要获取哪些资源。语法部分则规定了用户数据和命令的格式以及数据的排列顺序。这类似于写信,内容和格式都必须遵循一定的规则。

形象地说,语义表达了我们想要做的,语法指出了我们如何去做,而时序则告诉我们先做什么后做什么。比如打电话,语义就是你想说的内容,语法是你如何说话,时序则是先问好再谈事情。这三方面结合,保证了网络交流既准确又高效。

网络协议类型

为了确保设备间能够进行基本的数据沟通,我们必须遵循通信协议。诸如文件传输、文本信息的互换等操作,都以此为依据。例如,FTP协议就是专门用于文件传输的。无论是计算机之间,还是与物联网设备进行交流,通信协议都是必不可少的。这样的规定使得设备间的交流更加顺畅,显著提高了信息传输的效率。

网络安全协议确保了网络沟通的安全性,有效阻止了未经授权的数据入侵。在数据传输过程中,运用密码和身份验证等技术手段进行加密处理。以SSL/TLS等协议为例,它们在网站数据加密领域得到了广泛的使用。在电子商务交易中,这些协议起到了保护用户信息的作用,避免了信息泄露的风险。

协议模型对比

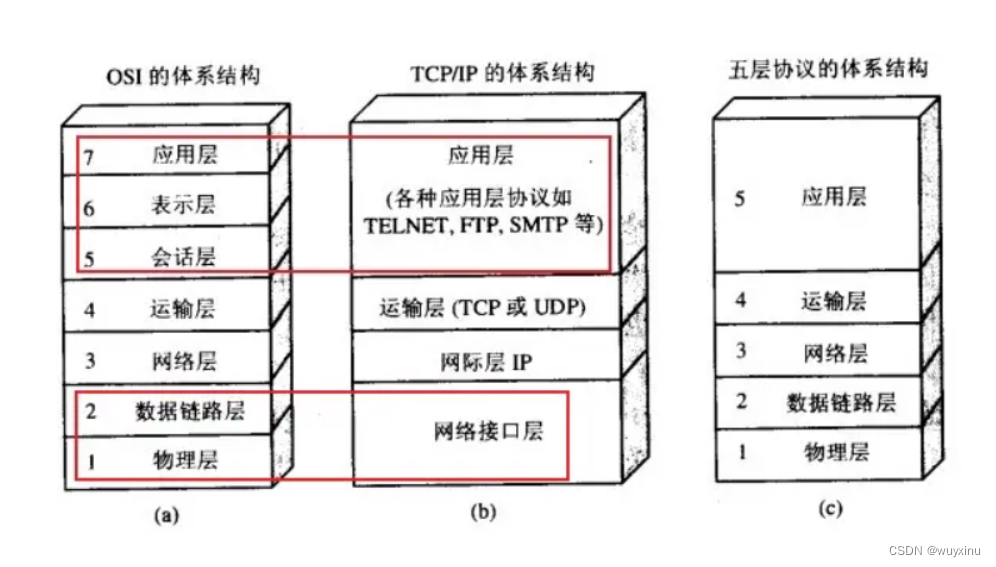

网络协议的模型各具特色。以OSI模型为例,它包含七个层级,从基础的物理层到高级的应用层,每一层都承担着特定的职责,具有很高的理论性,为网络协议的制定奠定了全面的理论基础。相对而言,TCP/IP模型结构更为简洁,由网络接口层、网际层、传输层和应用层组成,其实用性更强,是互联网普遍采用的模型。

OSI模型结构较为复杂,实施起来较为困难。而TCP/IP模型则更加灵活,能够适应各种网络情况。在企业网络搭建中,TCP/IP模型因其高效满足通信需求,受到了更多青睐。

网络互连模型

1985年,ISO确立了网络互联的规范,这一行动标志着网络技术的重大进步。该规范将网络通信划分成多个层次,每个层次承担着不同的职责,大大简化了网络设计的复杂性。这就像一栋高楼,每一层都有其独特的功能,共同支撑起建筑的稳固性。

众多网络通过互联模型紧密连接,构成了互联网。这种模型推动了全球信息的广泛传播,使得全球各地的电脑能够协同运作。以跨国公司的办公网络为例,它们就是借助这一模型,实现了不同地区办公室间的有效沟通。

通信基础方式

在计算机通信领域,数据传输一般通过MAC地址来实现。网线直连是基本的连接手段,特别适用于相邻电脑间的交流。以两台电脑为例,一旦它们通过网线相连,便可以直接进行文件互传。

网桥、交换机和路由器是网络连接中的常用设备。网桥主要用来连接相似的局域网。交换机利用MAC地址来转发数据,这样可以显著提升网络传输的速度。而路由器能够连接不同的网络,实现广域网的通信。在企业的办公场所,路由器承担着连接内部局域网和外部网络的任务,确保员工可以访问互联网。

使用网络设备时,你是否好奇过它们如何进行交流?欢迎在评论区留下你的看法。另外,记得点赞并转发这篇文章。