小张新换到软件工程这一专业,表情显得挺迷茫。不少毕业生反映,学校教的和实际工作用到的差别挺大。这软件工程的教育到底哪里出了岔子?接下来,我们要好好探讨这个问题。

课程与实践脱节

许多学习软件工程的学生,包括小张,对专业课程与编程实际应用之间的联系感到迷茫。据调查,我国有超过四成的软件工程毕业生觉得,学校的教育与实际开发工作存在不小的距离。在大学,教学重点往往放在“编程语言、算法以及系统架构”等方面,学生们对编程语言和算法的理解很深,但往往缺少构建一个完整的电商平台后端所需的实际能力。许多学生毕业后,由于缺少实际项目经验,往往难以快速融入职场环境。

缺乏综合技能培养

软件工程不只是写代码,它还涵盖了理解用户需求、设计用户界面和团队协作管理等。但当前许多课程却将它们拆开,分别教授。这种教学方式使得毕业生虽然技术功底不错,但整体能力却有所欠缺。例如,面对实际项目,他们常感到难以整合资源,难以完成项目的全面开发,不能很好地满足企业对复合型人才的强烈需求。

传统课程更新滞后

新技术的涌现,如人工智能与云计算,对学生的“软技能”提出了更高标准,诸如快速开发和熟练运用工具链。然而,传统课程更新缓慢,难以适应技术发展的步伐。这导致学生所学知识容易过时,毕业后还需额外学习新技术和技能。这不仅加大了就业难度,也拉长了适应工作的周期。

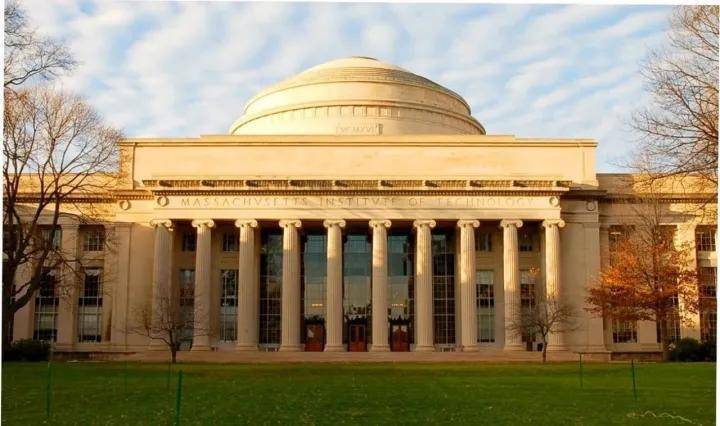

先进教学模式借鉴

麻省理工推行了一种以项目为核心的教学模式。学生们为社区的非营利组织开发管理软件。这一过程涵盖了需求分析以及团队协作等多个步骤。在此过程中,学生们在编写程序的同时,也为社会带来了积极影响。课程内容也与企业的实际需求紧密对接。课程里增设了“人工智能伦理”与“数据隐私保护”等教学单元,目的是培养学生思考技术可能给社会带来的影响。

国内院校实践成果

浙江大学与阿里巴巴合作开设了相关课程,课程内容包括如何预测“双十一”期间的流量以及如何进行物流调度等实际操作。学生在实验室里模拟腾讯的“敏捷开发”流程,使用腾讯提供的工具,直接参与到实际业务中。这样的学习经历使得他们毕业后能迅速适应职场生活。这种教学方式让他们积累了丰富的经验,提高了实际操作能力。

未来发展方向展望

软件工程教育要培养既懂技术、又懂商业和伦理的复合型人才。学生要熟练掌握编程和算法等核心技能;此外,还需提升团队协作和需求分析等软实力;同时,要关注量子计算、脑机接口等尖端科技。展望未来,软件工程师的角色应从单纯编写代码的工匠,转变为塑造数字文明的建筑师,成为推动社会进步的关键角色。

各位读者,你们认为如何才能更高效地培养软件工程领域的复合型人才?期待在评论区看到你们的观点。另外,别忘了点赞和分享这篇文章!